一般社団法人大都市政策研究機構の「日本のコワーキングスペースの拡大(2021年12月版)前編」(※)の調査レポートによると、2019年6月から2021年12月の期間で、全国のコワーキングスペースの数は約2.56倍に増えています。

コワーキングスペースは、東京都23区を中心に急速に拡大していますが、ワーケーションの浸透に伴い、東京都23区以外の郊外都市や地方の主要都市、自然豊かな観光都市などでも続々とオープンしています。

※引用元:一般社団法人大都市政策研究機構 「日本のコワーキングスペースの拡大」(2021年12月版)<前編>

このような市場拡大の背景から、コワーキングスペースの開業を検討している方は多いのではないでしょうか?

この記事では、コワーキングスペースの開業から運営までの流れを詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みください。

コワーキングスペースとは?

コワーキングスペース(Coworking Space)とは、「Co(共同で)」、「Working(働く、仕事をする)」、「Space(場所)」を語源に作られた言葉で『共同で働く場所』を意味しています。

スタートアップ企業や起業家、フリーランスなど様々な人々が、共同のスペースで働くことによって交流を持つ機会ができ、新たな発想や着眼点、人脈などを形成できることができることからも利用する人が増えています。

コワーキングスペースの種類とは?

料金体系、利用期間による違い

ドロップイン

ドロップイン型のコワーキングスペースでは、時間単位や日単位など短期間の利用に向けたサービスと料金プランを提供します。

月額制(定額制)

月額制(定額制)のコワーキングスペースでは、月単位の長期間の利用に向けたサービスと料金プランを提供します。

また、月額制のコワーキングスペースであっても、ドロップイン型の利用も受け入れる施設も多いので、どちらかの料金体系にしなくてはいけないということではありません。

その他の料金体系

その他の料金体系として、企業単位や複数人で利用する場合のセット料金などを設けている施設もあります。

従業員の配置(有人型・無人型)

コワーキングスペースでは、受付、料金の精算、飲食物の提供、機器の貸出、清掃・消毒などの業務が発生します。そのため、営業時間帯にはスタッフを配置している店舗が多いですが、人件費のコストダウンや新型コロナウイルス感染症の予防の観点から人との接触を減らすために一部の時間帯を無人型として検討するケースもあるようです。

ただし、利用者がコワーキングスペースをどのような目的で利用するのかを考え、例えば、「常に清潔な環境で仕事がしたい」、「人と人との交流を目的としてコワーキングスペースを利用したい」といった人に対しては、清掃スタッフやコーディネーターのスタッフを配置することが必要になります。

業種、営業許可の違い

物件を借りてコワーキングスペースを運営する場合は、貸主や管理会社との契約の際、使用用途を伝えて許可を得る必要があります。

例えば、自社の事務所として利用する旨で契約を結び、貸主・管理会社からの許可を得ずにコワーキングスペースの運営を行った場合、契約違反と判断されてしまうリスクがあります。

また、提供するサービスによって必要となる営業許可に違いがありますのでしっかりと把握しておきましょう。

| 提供するサービス | 営業許可等 |

| スペースを貸す場合 | 建物用途の確認 |

| 食品を調理し、飲食物を提供する場合 | 飲食店営業許可証(※1)食品衛生責任者の配置 |

| 深夜の時間帯に酒類を提供する場合 | 深夜酒類提供飲食店営業届(※2) |

※1

飲食店のうち、既製品を開封、加温、盛り付け等して提供する場合や半製品を簡易な最終調理(揚げる、焼く等)を行って提供する場合は、簡易の飲食店営業許可を申請することができます。

※2

深夜酒類提供飲食店営業届は、深夜0時から午前6時までの間に主にお酒を提供する飲食店に必要となる届出です。コワーキングスペースを24時間営業して、酒類の提供する場合には、深夜酒類提供飲食店に該当する可能性がありますので、届出が必要になるかどうかを警察署に確認しておきましょう。

コワーキングスペースとシェアオフィスやレンタルオフィスとの違いとは?

コワーキングスペースは、スタートアップ企業や起業家、フリーランスなど様々な人々が、『共同で働く場所』を指していますが、近しいサービスとして、シェアオフィスやレンタルオフィスといったサービスがあります。

シェアオフィスは、1つのオフィスを複数の企業や個人に貸すサービスであり、レンタルオフィスは、事業の規模に応じた個室等の専有スペースを貸すサービスを指します。それぞれの違いを表で確認しておきましょう。

コワーキングスペース、シェアオフィス、レンタルオフィスの比較表

| コワーキングスペース | シェアオフィス | レンタルオフィス | |

| フリーランス・個人事業主 | ◎ | ◎ | ◎ |

| 小規模企業、スタートアップ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 中規模企業 | ✕ | ◎ | ◎ |

| 利用者同士の交流 | ◎ | △ | ✕〜△ |

| 専有スペース | △ | ◎ | △ |

コワーキングスペースの開業から運営までの流れ

1.コンセプト、業態の決定(開業日の約4ヵ月前までに)

コワーキングスペースには、皆様が考える「こういう目的・利用方法で利用して欲しい」、「こういうお客様に使っていただきたい」という『コンセプト』を明確にして、具体的にどのようなスペース、設備・機器、その他のサービスを提供するのかを決定する必要があります。

2.物件の選定(開業日の約3ヵ月前までに)

コンセプトとターゲットが決まったら出店する地域・駅をリサーチして、該当する物件を探します。

物件の選定では、以下のような項目についてリサーチすると良いでしょう。

- その地域の人口や昼間人口

- 路線の乗車人数や運行本数

- 急行や快速などの停車駅・通過駅

- 競合の店舗の有無、件数、混雑状況

- 駅から物件までの距離

- 物件の広さと賃料

- トイレ等の共用設備

- 建物の管理体制、清潔感

そして、希望の条件に合う物件を探し、現地での内見や駅からの道のりの確認をして、物件を決定します。

3.物件の契約(開業日の約3ヵ月前)

物件を契約する際は、保証金、礼金、仲介手数料、賃料の前払い分、保険料など多額の支払いが発生します。

金融機関などから借入を行う場合は、物件の仮押さえの期間と手付金の有無を確認して契約準備を進めましょう。

4.内装工事(開業日の約2ヵ月前)

コワーキングスペースでは、コンセプトや経営者のイメージに基づいたスペースの分割や電気工事、空調設備工事、給排水工事、塗装工事などを業者に依頼することになります。

5.備品等の納入(開業日の約1ヵ月前)

一般的にコワーキングスペースにある備品として以下のようなものが挙げられます。

【コワーキングスペースの備品の例】

- デスク・オフィスチェア

- インターネット環境(ルーター等)

- モニター

- スクリーン・プロジェクター

- 複合機(プリンター、コピー、スキャナー、FAX)

- ラミネーター、テプラ

- ホワイトボード

- ロッカー

- 電源タップ、コード類

- 文房具

- 調理設備、冷蔵庫、冷凍庫(飲食物を提供する場合)

- ドリンクコーナー(飲物を提供する場合)

- ウォーターサーバー

これらの備品等を内装工事完了日以降に順次到着するように手配します。

6.広告(開業日の約1ヵ月前)

備品の納入と並行して、広告のためにホームページやパンフレットの作成、各種広告媒体への出稿を手配します。

7.従業員の採用(開業日の約2週間前)

有人型のコワーキングスペースを運営する場合、従業員を採用するため、ハローワークをはじめ、求人媒体への求人情報の掲載を手配します。

また、雇用する前に、社会保険、労働保険、税務署(給与支払い)などの手続きが必要になりますので注意しましょう。

8.見学受入(開業時)

広告を見て利用の申込があった場合、見学対応を行います。

コワーキングスペースを長期契約する利用者は、設備や雰囲気を確認してから契約することが多いので、初回は見学または短期利用をするケースが多いです。

そのため、見学・短期利用時の対応はとても大切です。適切に店舗の魅力を伝えることができるようにしっかりと準備しておきましょう。

コワーキングスペースの開業に必要な費用は?

コワーキングスペースを開業するために必要な資金は、約100万円〜1,000万円と言われています。

物件の所有、空きスペースの活用などで開業できる場合は、開業費用を抑えて開業することができますが、都心部で新たにテナントを契約し、内装工事を行い、備品等をすべて手配することになると開業費用が増えることになります。

また、月々のランニングコストと利用者を獲得するペースなども考え、必要となる運転資金も含めて資金調達を行いましょう。

自治体によっては、既存資源の活用や企業・事業主の誘致や移住者の増加のために、コワーキングスペースやシェアオフィスなどを開業する人に向けた助成金を設けている場合があります。ぜひ開業前に、出店する地域の助成金制度を確認しておきましょう。

コワーキングスペースを経営したら儲かるの?

働き方改革の浸透によりテレワークや副業をする人の増加していることからも、コワーキングスペースは、『十分に儲けるチャンスがあるビジネスである』と思います。

もちろん利用者の不足や利用率と料金の設定、ランニングコストの増加などによって経営が上手くいかないケースもあるので、経営管理には注意が必要です。

また、経営者自身がフリーランスとしての仕事を持っている場合には、コワーキングスペースを経営することで自身の仕事にシナジー効果があるというメリットもあります。

コワーキングスペースの運営で大変なこととは?

コワーキングスペースを運営すると、会員情報の管理、利用状況管理、請求業務に苦慮するケースが多いようです。

一般的なコワーキングスペースでは、長期利用向けのプランや短期利用向けのプランを設定しているため、どの会員がどのプランでいつ・どれくらいの時間を利用したのかを把握し、利用状況に応じた請求を行う必要がありますが、会員数が増えると業務が煩雑なります。

それではこれらの課題を解決するための方法についてご紹介します。

会員管理システム、請求システムの導入

会員情報の管理と利用状況に応じた請求、入金管理を行うためには、『会員管理』、『請求・決済』、『入金管理』の機能を持ったシステムを導入するのが良いでしょう。

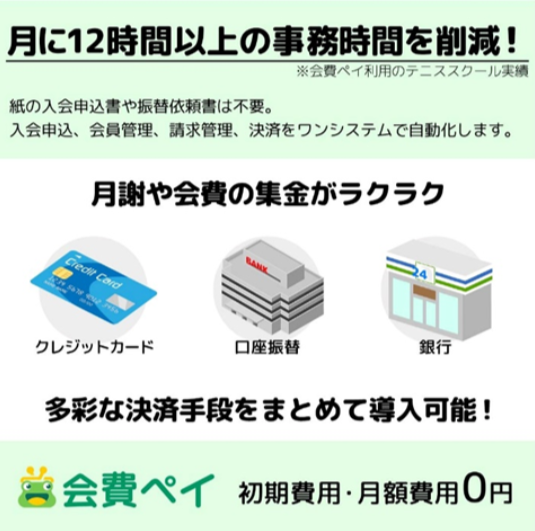

会費ペイには『WEB会員登録』、『会員管理』、『請求管理』、『決済・入金管理』といったコワーキングスペースの運営に役立つ機能が揃っています。

コワーキングスペースの開業を考えている方は、ぜひこの機会に資料請求をしていただき、導入をご検討ください。

電子決済、QRコード決済の導入

ドロップイン型(短期・不特定多数の利用)を中心とするコワーキングスペースを考えている場合、料金をその都度精算する形で運営することになるでしょう。

そのような場合には、QRコード決済などの電子決済のシステム、端末を導入することをおすすめします。

入金情報をまとめて管理できるだけでなく、現金を取り扱うことによる業務負担とリスクを軽減することができます。

入退室管理システムの導入

会員の利用状況を効率的に管理するためには、ICカードやスマートキーを利用した入退室管理システムがとても便利です。入口や会議室、個室に設置することで利用状況を簡単に把握することができ、無人化する店舗では必須の設備であり、有人型店舗でもスタッフの業務負担軽減にもつながります。

また、会費ペイでは、スマートロック『Akerun』とAPI連携が可能なため、面倒な入退室管理を完全に自動化することができます。

まとめ

本記事では、コワーキングスペースについて、種類や開業までの流れをご紹介してきました。

利用者数の増加に伴い、店舗数が増加傾向にあるコワーキングスペースは魅力のあるビジネスだと思われます。

本記事でご紹介した内容が、コワーキングスペースの開業を検討する皆様のお役に立てば幸いです。

会費ペイは「サービス運営者が本当に注力すべき業務に集中できる環境づくり」をビジョンに掲げる

コワーキングスペース向けの会員管理・決済システムです。キャッシュレス・ペーパーレスを実現し、

入会申込受付・会員管理・毎月の集金・未収金の催促といった本業に付随する事務業務を全て自動化します。

初期費用・月額費用が完全無料で導入することができますので、ぜひ導入をご検討ください。